*Jean-Sébastien Chauvin与Stéphane Delorme于10月16日采访于巴黎

翻译:于SQ

◆ ◆ ◆◆

我们走进罗贝尔·盖迪吉昂的办公室,看到桌上放着一本马利克·西迪贝 (Malick Sidibé)的摄影集。

我有个塞内加尔的拍摄项目,灵感就来源于马利克·西迪贝的照片。我在看他照片时会想,比如说,这本书封面上的人,他是什么样的。1960年,这个样貌优雅的家伙白天安装铁丝网,他还去乡间像村长宣讲社会主义……新片的故事就发生在这个时期,这是个冒险故事,影片会重现很多那个时期的场景。

◆ ◆ ◆◆

J&S:我们都很喜爱《世界的胜利》,您在影片中表现了穷人之间的争斗,我们感受到您对此怀有极度的愤怒,似乎对您而言,穷人内斗是经济与社会秩序双重暴力的具体表现。

罗贝尔·盖迪吉昂:确实是愤怒促使我创作本片的。我本来写了一部喜剧,叫《目的地基西拉》(Embarquement pour Cythère),但我觉得时机不对。我对周围发生的事极度愤怒,从马赛的左翼政党在欧洲议会选举时无法团结联手开始,还有眼下由马赛左派政党不能联合而产生的种种后果。接着就是铁路员工罢工失利。我是那场罢工的支持者,他们白白筹得了一百多万欧元,结果还是以失败告终。就是这些输掉的战斗,这些政治鸿沟,和某些变着法子把压迫者的话术挪为己用的人,这些因素令我想要创作一部与当下现实紧密贴合的影片。阿娜伊斯·德穆斯蒂埃 (Anaïs Demoustier)饰演的面临失业的角色说过,如果她是老板,她也会解雇自己这样的员工……同样的,阿丽亚娜·阿斯卡里德 (Ariane Ascaride)也跟工会干部说,他要是干得不顺心,不如去自己当老板。很多受压迫的人都同意这种话,弱势群体已经不太有阶级意识了。

J&S:您把您创作电影的欲望与当下的社会现实紧密联系在一起,我们是否可以理解为,您认为特定的时代需要特定的电影呢?

罗贝尔·盖迪吉昂:我拍摄《海湾别墅》(La Villa, 2017)时也是这样,原先的版本里没有那几个移民小孩的角色。但是就在开拍两个月前,我觉得到了不能不谈移民问题的时候。《目的地基西拉》这部喜剧片,我未来应该还是会拍的。这个剧本改编自马赛这座城市起源的古老传说:一位本地国王要为女儿选婿,根据习俗,国王要举办一场宴会,公主要将一只杯子递给一位来宾,以此指定她未来的夫婿。宴席当天来了几个希腊人,结果就是,本地的原住民选中了海上来的外族人。原住民公主和野蛮人的结合,这就是马赛这座城市建立的基石。剧本里的所有角色最后都结婚了,所以电影的题目是“目的地基西拉”,因为片中的角色们都是在基西拉岛上找到伴侣的。这是一则比较普世的故事,什么时候都拍都可以。

J&S:《世界的胜利》中年轻人的角色都有些可怕,从机会主义者到彻头彻尾的犬儒主义者,各类标本一应俱全。

罗贝尔·盖迪吉昂:我确实想要抽样描绘不同类型的行为方式,罗班松·斯泰弗南(Robinson Stévenin)扮演的角色算是他们之中最善良的那个了,即便是他都有疯狂的一面,他对自己当自己的老板这事执念很深。或许这个角色没有格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖(Grégoire Leprince-Ringuet)扮演的角色那么坏,但他对主流意识形态的推波助澜丝毫不少于后者。

J&S:他开优步的时候所说所做都是在模仿别人,他说英语,竭力让自己举止得体,活像个小机器人。

罗贝尔·盖迪吉昂:对,他非常努力,他表现出的所有行为都是源自他想靠自己独自成功。现在还有集体这回事吗?哪怕是西尔维,作为母亲,她想为家人分忧,但这恰恰把她和集体对立起来了。我跟阿丽亚娜说,她演员生涯头一次要演工会叛徒(指在罢工中拒绝与雇主发生冲突,主张以谈判为主要手段的工会成员——译注)了,而且还是个种族主义者。

J&S:真想不到阿娜伊斯·德穆斯蒂埃口中会说出那些话!但是只有这样观众才能意识到,您批判的对象不仅仅是年轻一代。

罗贝尔·盖迪吉昂:是这样!话说回来,虽然从根本上说,这些角色的失败是意识形态和价值层面的失败,但是我想让人物的对白尽可能地贴近生活。我一般不跟演员讲角色。我只对他们提一个要求,就是说话的时候不能带有一丝一毫将故事和角色理论化、抽象化的企图心。相反的,这些角色在说话的时候都是自在自发的,所以观众根本没法对他们生气。大胆一点说,我认为这些人物就代表着当下的时代精神。

J&S:您还是想救赎他们的。阿娜伊斯·德穆斯蒂埃的角色流露出了她具有人性精神的一面,她把偷衣服的女人放走了。

罗贝尔·盖迪吉昂:永远不要评判人物,还是去评判造就了人物的社会吧。这些角色的神态都很空洞,看起来很吓人(笑)。我和妹妹奥洛尔的饰演者罗拉·奈马克(Lola Naymark)也说过这句话,她之前觉得妹妹的角色是个疯子。可是我们必须想办法捕捉这个人物,当她把这个人物表演出来时,我们发现了很多细节。影片结尾,当姐姐告诉奥洛尔自己和她丈夫布鲁诺偷情后,奥洛尔在小屋里哭了,她的眼泪太令人感动了,所以正式拍摄时我把这个段落加了进去。我还想起了另一个镜头,是布鲁诺提议要跟奥洛尔的姐姐做爱的那场戏。她走出厨房时的神态就像个十二岁的小女孩,那一刻她是个迷失的孩子,很令人动容。所以有时候同一个镜头我要拍好几条。阿娜伊斯的角色在剧本里没有把偷衣服的女人放走,但是剪辑的时候我毫不犹豫地决定让她把小偷放走。布鲁诺应该是所有角色里最差劲的一个了,但是在他向姐姐暗示那可能是他的孩子的时候,他细微的眼神又令这个角色变得很动人,我们特意在配乐中加入了三个音符强调他那种情绪。

J&S:您在创作时会不会担心有些地方过火了呢?比如说奥洛尔和布鲁诺拍摄他们性爱场景的那段。

罗贝尔·盖迪吉昂:我觉得这个段落很有当代性,它展现了当代人和影像的关系,我自己就总是盯着手机看。我想用这场戏表现这是一对幸福的夫妻,他们很合得来,也喜欢跟彼此做爱。这对夫妇虽然讨人厌,但是他们很相爱。我不觉得这场戏很下流。如果换做是两个讨人喜欢的角色我也会拍摄那场戏的。

J&S:这对夫妻让人联想到十九世纪文学里常出现的放高利贷的角色。

罗贝尔·盖迪吉昂:是的,没错,就像陀思妥耶夫斯基小说里的人物。我悄悄告诉你,拍片的时候我们就管他们叫德纳第夫妇(雨果小说《悲惨世界》中的角色——译注)!中午剧组吃饭的时候,我们总开玩笑说:德纳第一家,开饭了!

J&S:21世纪的有些事情和19世纪很相似。

罗贝尔·盖迪吉昂:我也这么认为。我们倒退得太厉害了,感觉每天我们都会失去一种既得的社会成果,孩子们该不会马上得像恩格尔在《英国工人阶级状况》里写的那样,每周在矿上工作72小时吧?

J&S:不过当代的煤矿是数字化的了,当代人都会变成电脑的奴隶。

罗贝尔·盖迪吉昂:就是这么回事。所有的防线都崩溃了,工会、报刊……所有能组织抗议活动的阵线都垮了。在某种程度上说,苏联的消亡是一个悲剧,因为它毕竟曾经令资产阶级胆寒,它的存在能够制衡资产阶级的力量。哪怕西方国家曾经给予工薪阶层以利好,也是迫于对革命的危险的恐惧。统治阶层害怕自己的资产被剥夺,于是两害相权取其轻。革命的威胁一解除,普通人又会被大浪裹挟淹没,他们变成什么样子都有可能。

J&S:《海湾别墅》中至少存在一个乌托邦,它像一个气泡,虽然有人觊觎,还是被保护得很好。您在本片中展现了一个社群是怎样瓦解的,马赛这座城市正在发生巨变,让·努维尔(Jean Nouvel)设计的“马赛塔”俯瞰着新区的影像更加强化了这一点。

罗贝尔·盖迪吉昂:我是特意选择拍摄这一景观的,我一直和同一位艺术总监合作,他不仅是我的好朋友,也是建筑专业的学生。开机前六个月我去取景,既不是和第一导演助理,也不是和摄影指导,而是跟他一起去的!我想找一个和莱斯塔克(马赛西北部的一个区,罗贝尔·盖迪吉昂之前的影片常常在此取景——译注)截然不同的地方,我要拍摄一个高速公路穿城而过的马赛,一个高楼林立的马赛,一个街巷狭窄拥挤的马赛,所以最终选择了在这个新区拍摄。

J&S:这跟游客眼中的马赛太不同了。

罗贝尔·盖迪吉昂:刚看样片时,阿丽亚娜跟我说,她从没在大银幕上看过面貌那样的马赛。城市变化得太快了。《海湾公寓》与此正好相反,那部影片里的小港湾是被封闭保护起来的,有种与世隔绝的感觉。抛开影片说一句,我觉得当代这些令人稍感欣慰的抗议活动都发生在还留有可捍卫的东西的地方,比如在《海湾公寓》里那样的小海港,或者在乡下。在那样还有抗争存在的小世界里,人们会相互帮助,为彼此付出,由此创造出不遵照大城市里通行的商业逻辑的微型经济体。

J&S:《海湾公寓》里封闭的海港就像一座囚牢,杰勒德·梅朗(Gérard Meylan)饰演的角色像个隐士一样寄居在他的小房间里。

罗贝尔·盖迪吉昂:那是他的办公室,虽说空间有限,但那是他思考的地方。他整个人是向外打开的,而非封闭的,他一直在观察。对我而言,这个角色很像一个天使。

J&S:影片结尾,他站在罗班松·斯泰弗南的身后,那样子确实像一位守护天使。

罗贝尔·盖迪吉昂:所以他才会自我牺牲,当然,也可以说他那么做是因为他认为他的生活失去了意义,而且他为自己给阿丽亚娜饰演的角色造成的痛苦深深自责。虽然我们都明白那是个意外,就像阿丽亚娜的角色所说的,那是命中注定的厄运。当他得知她为了谋生不得不出卖肉体的时候,杰勒朗的眼神太精准了,那是一个在某种意义上已经死去的人决定自我献祭时的眼神。

J&S:影片结尾杰勒朗写下了这样的俳句,“我曾竭力挣脱手表上的指针,时间从未停歇”。杰勒朗饰演的角色看向观众的镜头很真震撼,影片是以新生命的诞生开始的,但是您决定以监狱的场景作为结尾。

罗贝尔·盖迪吉昂:我认为让以这个人物作为影片结尾或许能够促使观众思考。我之所以选择以新生命的降生作为影片开头,是想传达一个观念:每次新生都孕育着“世界的胜利”的可能性,哪怕那胜利是转瞬即逝的。即便只有一个瞬间,让它枉然流走也是荒谬的,是不公平的。所以我在影片开头致敬了阿尔塔瓦斯德·佩莱希扬(Artavazd Pelechian)的短片《生命》(Kyanq, 1993),借用了佩莱希扬短片中中给婴儿沐浴的场景和音乐。这部短片拍摄于苏联时期的亚美尼亚,我从中受到许多启发。我跟·佩莱希扬打电话说了这个想法,他觉得拍摄孕妇生产的镜头不是个好主意,但我还是按我的想法拍了!

J&S:您的电影中反复在结尾部分出现牺牲、献身这种疯狂的举动,除了本片外,您的影片《法外真情》(Les Neiges de Kilimanjaro, 2011)也用了类似的结尾。

罗贝尔·盖迪吉昂:我想这表现了我对“英雄“的态度。我第一次看布莱希特的《伽利略传》(La Vie de Galilée)时,“需要英雄的国家真可悲”这句台词深深震撼了我。我当时非常喜欢这个观点。我现在不再同意布莱希特这句话了。总有人会让我们看到,人性之光依旧。可能所谓人性就是一个个体做出英雄行为的能力吧。所以我会在片中创作一些标杆式的角色。

J&S:您认为当今世界谁是英雄呢?

罗贝尔·盖迪吉昂:很多生活在我们周围的普通人都是英雄,他们之中有的人为移民提供居所,还有许多医护人员和教师都是英雄。英雄无处不在,他们都以自己的方式,在自己能力范围之内行英雄之举。

J&S:这部影片不是在认输,它真的能够促使观众在行为上做出改变。

罗贝尔·盖迪吉昂:电影不仅关乎我个人,这或许是一个根植于我的观念。我可以绝望,但是我总觉得要做些什么才行。我对《宁静城市》(La Ville est tranquille, 2000)的结尾的处理也是这样,但是可能有些过度了。影片结尾,贫民窟的小男孩得到了一架钢琴,他弹奏了一曲《世人仰望的喜悦》(Que ma joie demeure),我很喜欢这个结尾,但是这样拍是因为我无法接受一个冷漠的结局。无论是普通观众还是我周围的人都对此争论不休,不过我的熟人朋友都更希望影片有个相对冷峻的结局。在《世界的胜利》里,有些人觉得影片应该在梅朗夺过铁锹的时候落幕,不要后面的、过路的电车和音乐等等那些渲染。可是如果是这样的话,我会感觉影片的结尾过分无情了,会让人感到绝望。我希望影片的结尾能预示未来的可能性,引发思考。以无私献身的举动收尾,这会启发人们在生活中做出类似的选择。对我而言,从总体上说,电影这门艺术就是要敢于冒险,放大情感、音乐和戏剧性!帕索里尼和福特在创作中一直在冒险。我现在总会在TCM频道上重看福特的所有电影,《愤怒的葡萄》(The Grapes of Wrath, 1940)、《青山翠谷》(How Green Was My Valley, 1941)……

J&S:《青山翠谷》不是很受观众喜爱,但是这部影片拍摄人物行动的调度方式太了不起。男孩下到矿井中抱住他将死的父亲那一幕,看上去就像他嵌入了石头里,这个镜头太令人惊喜了!就像雨果小说里的片段一样。

罗贝尔·盖迪吉昂:是的,非常精彩。母亲一角的戏剧动作也令人印象深刻,她在山坡上面对众人讲话的场景,后来掉进了结冰的湖水。而且福特在加快叙事节奏上很有一套。在《青山翠谷》的开头,男人们挨个把钱扔到母亲的围裙上,这个动作对于工人阶级来说有些太天真烂漫了。之后,福特将镜头短暂地对准了发薪窗口上张贴的一则告示,上面写着要降薪了。虽然它几乎只算是个短暂的切出镜头(plan de coupe),但它还是激发了我的情感,看到在这里我的眼里涌起了泪水。这让前面那个有点可笑的围裙的镜头突然有了新的维度。正是前面那场戏的夸张才使得这个告示的镜头能够激发情感。

J&S:杰勒德·梅朗有点像《悲惨世界》里的冉·阿让。

罗贝尔·盖迪吉昂:对,是的。要不是被拍过太多次了,我也想改编拍一版《悲惨世界》。雷蒙·贝尔纳(Raymond Bernard)的《悲惨世界》(Les Misérables, 1934)太出色了。雨果是一位很有胆识的作家,我的影片《法外真情》的灵感就来源于他的诗篇《贫苦人》(Les Pauvres Gens)。这篇诗作讲的是,一个渔夫的妻子因为邻居夫妻二人双亡,收养了他们家的两个孩子。整首诗写的都是妻子在等待丈夫回家时的忧心和恐惧,她怕丈夫发现家里平白多了两张嘴吃饭而大发脾气。然而,丈夫回家得知情况后说,他们必须得收养这两个孩子。他说,现在咱们是五口人,如果以后变成七口人,我不再喝酒就是了。你看他自己提出了省钱持家的办法!接着,妻子拉开帘子说,“他们在这里呢。”这种极致的抒情太棒了。

J&S:雨果和福特之所以能激发人强烈的情感,是因为他们的作品都用抒情的方式表现善良这种品质。

罗贝尔·盖迪吉昂:没错。我在《海湾别墅》中就把“善良”(bonté)这个词作为影片核心。梅朗饰演的角色捍卫了“善良”这个词。在当代,居然要用善良的品质去激起人们的情感,这太离谱了!这足以说明这个世界已经病入膏肓了。

J&S:您作品中的许多人物行动都是突发性的,甚至可以说是直觉性的,很美妙。就像《日落黄沙》的结尾,约翰·韦恩突然举起娜塔莉·伍德那样。

罗贝尔·盖迪吉昂:完全正确,有时候,角色的行动甚至是与观众对于角色的认知相冲突的。电影应该让观众惊讶,但是不能过度。导演的能力就体现在这个分寸的拿捏上。导演必须在情感和智识之间找到一个合适的平衡点,这个平衡并没有理论或公式可循,但是导演在影片制作的各个环节都必须思考一个问题:我离得太近了还是太远了?每部影片都有一个介于智识与情感的理想距离,让观众一方面能够共情,另一方面能够在智识上受到启发。正是为此,我才会在剪辑阶段做许多不同的尝试。剧本里虽然写到了梅朗的自我牺牲,但是没有写他在狱中透过锁孔看向镜头的场景,那是我在拍摄过程中想到的。

J&S:片尾的慢镜头也是剪辑时决定的吗?

罗贝尔·盖迪吉昂:对,那里必须先停一停,然后再给出有冲击力的东西。很多人劝我把慢镜头拿掉,这已经成了我和我的剪辑师常开的玩笑了!对我而言,如果没有这个慢镜头,这个动作就太短促了,没办法直接接上后面的抒情。格雷戈瓦倒地这个动作太快了,我必须想办法从这个动作过度到结尾杰勒德看向镜头的动作。

J&S:您是为数不多敢于拍摄社会情节剧并在片中使用这种情感机制的导演之一。

罗贝尔·盖迪吉昂:我一直在思考影片介于情感和智识的距离这个问题。我不明白为什么现在的人们对情感有种恐惧。我很喜欢迪迪-于贝尔曼(Georges Didi-Huberman)写爱森斯坦的文章《流泪的人民,武装的人民》(Peuple en larmes, peuple en armes),它把我们重温了一个可以追溯至古希腊哲学的古老争论。有些人觉得情感妨碍了人对事物的认知,说得好像知识必须是冰冷的、遥远的东西一样。我认为我们必须在二者之间找到平衡,我甚至相信,没有情感,人就什么都学不到。

J&S:您一直和几位演员保持长期合作,随着他们年纪的增长,您的电影自然产生了一种情感力量,观众们都能敏锐地感知到。

罗贝尔·盖迪吉昂:有些时候很多事情特别显见。影片的正式拍摄时间本来定在12月,但是杰勒德·梅朗刑满释放后去海里游泳的镜头是9月份拍的,那是他的角色很多年来第一次下海游泳。我不想让他着凉。阿丽亚娜、杰勒德和我,我们是个小团队。那次大家都在,我们就想把那场戏拍完,但是12月时我们还是重拍了对话的部分。其实那场戏不需要重拍……我们之所以能以这种方式进行拍摄,是因为这几位演员都相识多年了,哪怕不读剧本,他们彼此之间都能制造出情感的张力。阿丽亚娜对让·皮埃尔·达鲁森(Jean-Pierre Darroussin)说他是她遇到最帅的男人的那场戏,总共拍摄了三条,只用了一小时。我的演员们毕竟已经相互搭档三十多年了,三十年的排练时间可足够久了!

J&S:您是怎么想到在片中加入俳句的?您平常自己写吗?

罗贝尔·盖迪吉昂:是的,我不时会自己写写俳句。我刚开始写剧本的时候写了一首俳句,我也不知道自己为什么写。就是影片里的那句, “死亡在身后追逐,我们被生命擒住,时间流逝”。后来我脑海中出现了一个人,他被监禁了很多年,出狱后他想抓住这个世界上那些转瞬即逝的美丽。我觉得对于一个没上过学,不懂文学的角色来说,俳句是个很好的表达方式。观众可能看不清,但是有一个镜头里能看到,他房间里放了一本同义词词典,我想借此表现他其实在拼命学习!有一场戏,我们看到他在写俳句时换了词,把“夜晚”(nuit)换成了“月亮”(lune)。令观众接受俳句的设定并不容易。我们第一次听到俳句时,是他离开监狱坐上长途车后,那时候观众还不知道那是他自己写的,虽然那是他本人的声音。我们本来也先让观众看到他写俳句的镜头,让观众明白俳句是他自己写的,那样也比较简单。但是最后呈现的结果还不错。

J&S:这部影片中有很多配乐,感觉好像比您过去使用配乐的频率要高。

罗贝尔·盖迪吉昂:创作时我就很笃定,这部影片需要音乐,特别是拉威尔的《悼念公主的帕凡舞曲》(Pavane pour une infante défunte),我在《法外真情》里就用过这支曲子。这支帕凡舞曲在片中出现了许多次,因为是用在不同的场景,所以每次使用的都是不同的片段。影片开头和结尾都使用了巴赫的曲子,派对上我用了Marianne Faithful的歌,因为真的很好听。我本来觉得这样就够了,但是Michel Petrossian看过电影后说他要再给我写几段配乐。配乐都定下来后,我觉得很完美。钢琴配乐加起来有12分钟,都是为特定的片段专门写的,比如格雷戈瓦说到孩子时的那场戏,加上那段配乐,影片在距离上和情感上都更妥帖了。阿丽亚娜下班回家的那场戏里,她累坏了,这时响起的钢琴声合着她的疲惫,很抓人。这些音符很好地把电影场景置于情感和理智之间,促使我们去思考。

J&S:片中你多次把镜头从演员身上移到他们周围场景细节上。比如,当他们再次来到梅朗居住的楼房时,您将镜头对准了正在修理摩托车的机修工。

罗贝尔·盖迪吉昂:我很喜欢穿背带裤的小伙子们的那个镜头。片中的两个人物就他们童年长大的街区里漫步,我想象着这些穿着很有年代感的背带裤的小伙子们就是梅朗年轻时候样子的投射,他那时有可能也曾经在机修厂学做工。我想以此展现他们的世界已经时过境迁了。

J&S:我们刚才谈到了喜剧,这部影片中有喜剧的,甚至闹剧的一面。格雷戈瓦那段“登山的领头人”的演讲,既可怕又好笑。他饰演的角色引用了马克龙的话,他竖起食指指着天,就像是他得到了神启一样。

罗贝尔·盖迪吉昂:对马克龙做出批判是有必要的。他象征着一种企图自我隐藏的话语体系,他是最传统意义上右翼价值观念的化身——即国家是为资本主义和统治阶级服务的。虽然当代社会的资产阶级自己都已经宣告资本主义的末日了,马克龙满口都是“登山领头人”和下渗经济学那些毫无意义的话术。最让人难以接受的是,他在迷惑公众。人们居然相信他,这太让我生气了!那些观念已经渗透进了每个人的脑袋里。就星期日工作这件事来说,令我震惊的是,很多人在接受采访时都说,“说到底还是我自己决定要不要周日上班,我有选择的自由!”

J&S:还是有人在反抗的。无论针对规模多小的游行抗议行动,政府都会过度反应,采取暴力手段,这就是证明。

罗贝尔·盖迪吉昂:是的,多亏这些抗议行动,公众才能把被政府夺走的东西拿回来。黄马甲运动持续一年后政府才开始进行养老金改革,颁布了几项有利于弱势群体的政策。但是就这场斗争的时间成本说,政府做出的让渡并不算多。

J&S:还有一点很有趣的是,格雷戈瓦这个虔诚的角色有药物滥用的习惯,他用量太大了,所以会胡言乱语,口无遮拦。

罗贝尔·盖迪吉昂:是的,他一直处在一种紧紧张张的状态里,他的眼睛总是瞪得老大,给人一种他从不睡觉的印象。在争当领头人这件事上,他和马克龙也算有相似之处。

J&S:这个“新世界”里的谄媚者、阿谀者都很虔诚。

罗贝尔·盖迪吉昂:他们真的很相信这个世界。我听过Ismaël Emelien和David Amiel讲话,他们合写了《进步的代价》(Le progrès ne tombe pas du ciel, 2019),这本书算是当代新思想的重磅炸弹吧,不过不怎么受欢迎。那两个人都像疯子似的,眼睛瞪得大大的。阿丽亚娜说我是以貌取人,但是你看看他们那个样子就知道了!太可怕了,他们活像动画片里的卡通人物!

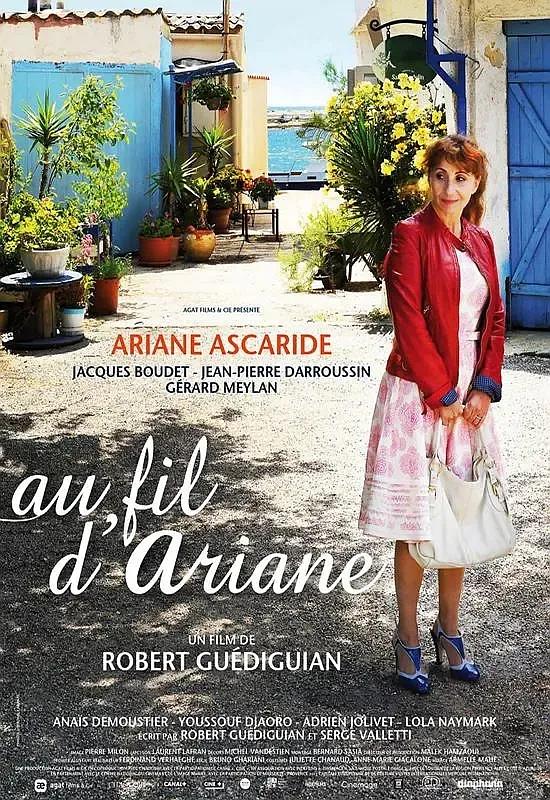

又名:当爱再来的时候(台) / 尘世之光 / Sic Transit Gloria Mundi

上映日期:2019-09-05(威尼斯电影节) / 2019-11-27(法国)片长:107分钟

主演:阿丽亚娜·阿斯卡里德 让-皮埃尔·达鲁森 杰勒德·梅朗 阿娜伊斯·德穆斯蒂埃 罗班松·斯泰弗南 罗拉·奈马克 格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 Angelica Sarre 保琳·卡彭尼 扬·特雷古埃特 Mathilde Ulmer Dioucounda Koma 阿德里安·若利韦 Karine Angeon Ferdinand Verhaeghe 赛勒斯·萨赫迪 穆斯塔法·斯提提

导演:罗贝尔·盖迪吉昂 / 编剧:罗贝尔·盖迪吉昂 Robert Guédiguian/瑟奇·瓦莱蒂 Serge Valletti